完稿時間:2008.01.03

原文載於《歷史文物月刊》175期,2008年2月,頁52-71。

第一節 歐亞草原上的斯基泰民族

整個歐亞草原因氣候乾燥,主要分布寒帶森林與廣茂草原【圖1】。此地雖不適合定居農耕生活,卻是飼養牲畜的絕佳環境,因而本地區主要從事畜牧、魚獵或採集。因其逐水草而居的生活型態,故在族屬與地域間的對應關係上顯得相當薄弱;同時也由於廣大的活動空間與無國界觀念,使得整個歐亞大陸的遊牧民族生活方式和器物面貌都具一定的相似性。

圖1 歐亞草原分布範圍 圖版:From the Lands of the Scythians, p10-11

遷徙於歐亞草原的遊牧民族中,居住著一群被視為神出鬼沒、野蠻兇殘的民族,他們被稱為「斯基泰人」。斯基泰人英文為Scythian,源自希臘語 Skythaio,中文又稱「西徐人」。「斯基泰」一詞首見於希羅多德(Herodotus, B.C. 484-425)的《歷史》(Ἱστορίαι)一書,他將分布於歐亞草原上從喀爾巴阡山往東至頓河,甚至以東的遊牧民族都稱為斯基泰人,而且他還指出位於波斯的薩迦人就是斯基泰人:「波斯人是把所有的斯基泰人都稱為薩迦人」[1]因此也有人認為廣義的斯基泰人還包括了薩迦(Saka, Sacae)。薩迦人也稱東斯基泰人,西元前6~5世紀古波斯銘文稱之為「薩迦」,但是波斯的「薩迦」和中國典籍中的「塞」似乎指的並非同一種族屬。部份意見認為塞人與斯基泰人為不同屬族,塞人主要活動於西元前六至三世紀間中亞草原上的伊犁河流域、天山以及帕米爾高原一帶,為當時典型的遊牧部落。

一般認為狹義的斯基泰人是位於伊朗高原以北、特別是黑海北岸的遊牧民族,但艾倫‧瑞德(Ellen Reeder)認為居住在黑海北岸的斯基泰人,原本應是居住在東邊阿爾泰山一帶的遊牧民族,在西元前十至九世紀時,被迫向西遷移,於西元前八世紀時遷入此地的烏克蘭(Ukraine)地區。[2]而他們最晚在西元前七世紀時,已在黑海北部的烏克蘭活動,並取代當地的金麥里人(Cimmerians)。根據俄羅斯考古學家在黑海北岸地區發現的斯基泰墓,年代大多晚於西元前七世紀,而在聶伯河(Dnieper)流域的斯基泰墓年代普遍都晚於西元前五世紀,以西元前四世紀的佔多數。聶伯河下游也被視為是斯基泰族的宗教祭祀中心,此地所發現的大量斯基泰王族與貴族墓更印證此論點。

西元前四世紀中葉以後,由於氣侯進一步乾燥化以及過度耗損土地資源,斯基泰人開始衰落;至西元前 339年,斯基泰王阿提亞斯(Atheas)在對馬其頓王腓力二世(Philip of Macedon)的戰爭中戰死;西元前二世紀,斯基泰人被薩爾馬特人(Sarmatia)排擠到克里木,建都城於涅亞波里,並在西元三世紀左右被哥特人所滅。此後的斯基泰人遂與民族大遷徙中的各民族融合,並自歷史洪流中消失。

圖2 西元一世紀時斯基泰人的活動範圍 圖版來源:維基百科wikipedia 2007年8月

法國東方史學家魯保羅(Jean-Paul Roux)說,這些游牧民族是世界上最驍勇善戰的武士--他們身體強壯,可長時間不喝不吃不睡,而且對首領的命令絕對服從,可自行決定何時何地發起攻擊,對於死亡亦不感到畏懼,寧願死在戰場上而不願病老而終。[3]他們不時侵擾南方或西方以掠奪資源,連所向披靡的波斯王大流士(Darius)在西元前512年對斯基泰發動攻擊也遭到重大挫折。據說,在其陰森恐怖的祭典中,他們不僅將活人祭品通通殺光,只留下斷肢殘骸的屍體,而且斯基泰人還會將敵人(或親友)的頭顱砍下,有時還會將頭皮剝去或拔下人皮,以證明自身的勇敢。去皮的頭顱會經過特別處理,將眼框以下的部份鋸掉洗淨,只留下頭頂骨,並在外面蒙上牛皮,裡面鑲金,裝飾成華麗的飲用器皿。由於斯基泰人對待異己的殘忍,故歐亞農耕民族對他們相當恐懼。他們馬術高超,可騎馬睡覺而不墜馬,行動迅捷使得人們認為他們神出鬼沒。

斯基泰人的墓中陪葬物顯示出當時社會貧富懸殊的現象。當他們的國王死後,除了以大量的貴重物品隨葬,還要殺死數十名侍衛、馬匹、妻妾殉葬,因此他們的墓葬中經常隨葬有大量的馬匹;墓穴經常以大型石頭堆砌,四周以大型木材或石塊砌成墓室,墓穴上也有石頭堆積的巨型墓塚。比起王族墓,貴族墓亦絲毫不遜色,除了偶爾也會要求女姓配偶殉葬外,還埋有金、銀、銅器、陶器、各式皮革毛氈;相形之下,一般百姓墓穴與隨葬品則相當簡陋。但是不論貴賤,死者都採用側身屈肢埋葬,如同胎兒般的姿勢。除了墓葬規模、牲畜數量與黃金製品的多寡顯示貧富差距,斯基泰人即便是貴族,一般的穿著也相當簡陋:男性大多是短上衣、長褲子、高腰皮靴和保護頭部不受風寒尖帽,頭上長髮則散落於肩上;婦女則穿長而寬鬆的袍子,上面經常縫綴著大小各種不同造形的黃金片飾。

斯基泰人與希臘人的關係亦敵亦友:他們除了掠奪其資源外,有時也成為抵禦東方其它遊牧部落侵襲的屏障,並保持貿易往來,有不少黃金製品便是委託希臘金匠製作。在世人對他們存有四處掠奪的殘忍普遍印象外,另一方面卻又看到他們遺留下舉世無雙的黃金藝術品,不僅鑄工精細,構圖巧思亦令後世難以望其項背,故有他們又有「馬背上的黃金文化」之稱。

第二節 斯基泰與黃金的關係

希羅多德在《歷史》中提到據說在遙遠極北的阿爾泰(即今天的西伯利亞),傳說住著一群獨目人,稱為「阿里馬斯匹亞」(Arimaspea)。他們從鷹首獅身的格里芬守護獸手中奪得黃金;格里芬指的除了是神獸,另一說是在阿爾泰山地區看守黃金的古老族落,因此也有認為獨目人是塞人之說。在黃金製品的使用上,希羅多德還提到:「塞人王族享用上天賜與的各種黃金用具,腰帶上有著黃金飾牌,人死後,要用黃金製品入葬。」我們從斯基泰大型墓葬中,看到大多數的隨葬物品是飾以動物紋的黃金飾品,不僅印證了希羅多德之說,也點出斯基泰崇尚黃金的文化特性。

除了希羅多德之外,另一位讓世人得知斯基泰黃金製品的重要人物是俄國彼彼得大帝(Пётр I Вели́кий, 1672-1725)。西元1715年一位西伯利亞礦場主人向當時的沙皇彼得大帝呈獻一批金器,大約20件左右,這些黃金製品以動物造形為主,而後來陸續也發現了其它金器並獻給大帝,直至他1725年辭世為止。這些金器目前都收藏在俄國的冬宮博物館(Зимний дворец)的黃金之屋。以數量來說,冬宮博物館在斯基泰金器上的數量在世界上可謂數一數二。

斯基泰或塞人使用的金器,經常是箭筒、劍鞘、劍柄、馬具、首飾或牌飾,或作為服飾之縫綴【圖2】,並以錘鍱、鏨刻、敲花、模沖、細珠焊接、包鑲與鑄造等工藝製作。男女皆穿戴黃金臂飾、指環、耳環、項飾、胸飾等,而男性墓在黃金武器飾件的例子較多,如盔甲、短劍、劍鞘、箭囊…等。由於遊牧生活需要迅速移動與輕便,像中國古代中原或南方地區那種大型金屬器並不適合他們使用,因此小而精緻的貴金屬作品,便成為他們表現創意與身份地位的物件。黃金牌飾作為服裝或馬具上的裝飾,通常是以鑄造與透雕方式製作,圖案以怪獸(猛獸或猛禽)與馬(畜牲類)爭鬥、水滴紋和生命樹等為母題為主,水滴留出內凹部份,以便鑲嵌寶石【圖3】。

圖3 斯基泰出土的黃金飾品:頭盔、帽飾與靴飾 圖版:Scythian Gold, fig.15, 16,124

在藝術表現上,斯基泰常以現實或幻想動物互相爭鬥的場景作為主題。從頓河岸邊至阿爾泰山的整個歐亞大草原均發現有這種以動物造形為主的表現,它們稱為「斯基泰動物紋」或「動物風格」(animal style),而這些母題順理成章地成為金器主要的藝術靈感來源。怪獸通常是獅首獅身、帶角帶翼、或是鷹首獅身,這種被稱為「格里芬」(Griffin)或「獅鷲」的藝術母題,經常表現的是它撕咬馬或鹿。在形態上格里芬常以後肢反轉扭曲、變形而誇張的軀體表現出激烈的搏鬥,動感極強,具藝術渲染性。除了格里芬,野獸的表現上經常是肩頭寬大,口大而齒尖銳,爪極其銳利,眼、鼻孔與耳亦被誇大表現;至於遭受襲擊的動物敏捷而輕靈。搭配上動物身上三角形或圓形凹孔鑲嵌以寶石的作法(經常已脫落),使黃金牌飾更具視覺絢麗效果。[4]

遷移至黑海沿岸的斯基泰人,因與西方希臘民族接觸頻繁,特別是在亞歷山大東征、在黑海沿岸一帶建立了許多希臘殖民地之後,斯基泰人器物逐漸呈現希臘化風格,甚至許多黃金製品直接委託希臘金匠製作。[5]部份黃金製品不僅擺脫了早期的動物風格,也出現了寫實作風,例如具有空間深度的人物生活場景,或是以希臘神話中常見的人物圖像為其主要形式。

斯基泰人或塞人貴族墓葬數量極多,按地點主要分佈在烏拉山以東的阿爾泰山、天山以及中亞地區,以及烏拉山以西的高加索山、黑海以北地區【圖4】。以東的墓葬有蒙古共和國與吐瓦共和國交界的阿爾宗墓(Arzhan, B.C.8-7th 世紀)、阿爾泰山的帕澤雷克墓(Pazyrek, B.C. 5-4th 世紀)、天山附近伊塞克金人墓(Golden Man of Lake Issyk, B.C. 5-4th 世紀)與新疆阿拉溝(Alacou, B.C. 5th 世紀)墓;以西則有黑海東岸的克萊門茲(Kelermes, B.C. 7-6th 世紀)與卡斯特羅姆斯卡(Kostromska, B.C. 7-6th 世紀)墓、黑海北岸尼科波洛(Nikopol)地區的索羅加塚墓(Solocha, B.C. 400-380)、車托姆斯基(Chortomlyk, B.C. 4th 世紀)墓與托沃斯塔(Tovsta Mohyla, B.C. 4th 世紀)墓、以及黑海與亞速海間的克里姆(Krym)半島上的庫爾奧巴墓(Koul-Oba, B.C. 4th世紀)墓等。

圖4 歐亞草原上斯基泰與塞族出土黃金製品的重要地點 圖版:由google earth改繪

第三節 烏拉山以東:西伯利亞與中亞的黃金製品

烏拉山以東的文化被稱為塞種或東斯基泰文化,也包括了考古學上被稱為「塔爾加」文化(Tagar culture)的區域,因為其範圍廣大,故學界常以「斯基泰-西伯利亞」(Scytho- Siberian)文化一詞涵蓋,其範圍為今天的中亞、阿爾泰山以及西伯利亞南部的米奴辛斯克盆地(Minusinsk,即外蒙以北)等地區。此地出土的黃金製品比起黑海沿岸在動物母題使用的比例上來得更高,特別是以大型貓科【圖5】和大角鹿為盛,這些形制可能是受青銅器的啟發【圖6】。

圖5 阿爾泰地區出土豹紋黃金牌飾(西元前7-6世紀初)圖版:《世界美術大全集‧中亞卷》,圖31

圖6 Tuva地區Arzhan出土豹紋青銅牌飾(西元前8世紀)圖版:《世界美術大全集‧中亞卷》,圖23

塔爾加人掌握了高度的金屬冶鑄與製造技術,他們將各種動物造形表現在短刀、短劍、戰斧、鏡子、杖頭飾、牌飾與馬飾上,並流行熊、鹿、蜷身獸、山羊、猛禽等,與斯基泰藝術表現極其類似。[6]塔爾加文化的前身是卡拉蘇克(Karasuk)文化,卡拉蘇克器物一般是以圓雕動物頭部為裝飾,反觀塔爾加器物則表現出完整的立姿、跪臥的動物形象,並出現對立、併立與背立的成對動物。它們不僅影響了斯基泰文化的動物母題的出現,甚至也有認為中國北方的夏家店上層文化的藝術表現是受到它的影響。[7]

西伯利亞阿爾贊墓(Arzhan, B.C.8-7th 世紀)發現於西伯利亞南部吐瓦(Tuva)共和國與外蒙古共和國之間的沙皇谷。此墓地以阿爾贊二號(夫婦)墓為代表。男性為40-45歲,女性為30-35歲,年紀相差約10歲,他們係同時入葬,故判斷應是女性配偶為夫殉葬。該墓共出20公斤 的金器,共5,700件金器,有純金頭飾、大角鹿杖飾、鐵劍金柄、雙鷹首箭囊扣、冠飾、項飾、衣飾、馬具…等;在動物母題方面,有野豬、山捻魚、大角麋鹿、馬與鷹…等【圖7】。[8]由於此墓的年代比黑海沿岸最早的斯基泰墓(西元前七-六世紀)都早,而且黃金製品大量的動物母題可為黑海東岸斯基泰藝術之源頭,因此斯基泰族來自東方的說法並非無稽之談。

圖7 西伯利亞阿爾宗墓出土金器 圖版來源:《國家地理雜誌》,2003年6月

阿爾泰山地區發現有幾座舉世聞名的大墓,有帕澤雷克(Pazyryk)墓、圖克塔(Tuekta)墓以及帕夏達(Bashadar)墓,這幾座墓的年代大約是在西元前六至前四世紀之間。它們雖然在古代就已遭盜掘(主要是貴金屬製品),但仍出有總數達5,000件的木器、絲織品、毛織品、皮革以及毛皮等隨葬品。其中以帕澤雷克墓葬群最具代表性,此墓經數次發掘:較重要的一次是西元1929年由俄羅斯考古學家格雅茲諾夫(M.P. Gryaznov)以及魯登科(S. I. Rudenko)主持;另一次是1947-49年由魯登科單獨主持發掘工作,本墓年代定為西元前五到四世紀。由於當地是永久凍土層,故出土遺物狀況良好,墓主與殉馬都被完整地保存下來【圖8】。本墓雖未出土黃金製品,但出了許多飾以動物母題的器物或織品,特別是動物搏鬥題材以及格里芬母題。值得注意的是二號墓墓主身上的紋身,有格里芬、奔鹿與山捻魚等母題,而他腿上的魚在造形上和阿爾贊的黃金魚極相似,身上的格里芬母題也相當特殊。阿爾泰山區自古以豐富的黃金礦產著稱,而在希羅多德的《歷史》也根據守護著阿爾泰山黃金的格里芬獸之古老傳說,來命名控制阿爾泰山區金礦開採的部落。[9]根據世界砂金分布圖【圖9】,阿爾泰一帶迄今仍是主要的砂金產地,因此本地或許還可機會再發現隨葬黃金的大型斯基泰墓葬。

圖8 帕澤雷克墓(Pazyrek)墓葬M6隨葬馬坑與身上有刺青的斯基泰男性貴族(M2)

圖版來源:Frozen tome, fig, 8,51, 120, 131

圖9 全世界黃金主要產地,阿爾泰山、烏拉山均有砂金分布 圖版:Gold, p.9

接近中亞地區的新疆天山阿拉溝(Alacou)發掘了四座木槨墓(均已被盜),族屬推測是塞人,其年代一說是春秋中晚期(西元前500年前後),另一說是戰國時期。這裡所有墓均出有金器,其中墓30出土黃金製品最多,計有虎紋圓牌【圖9】、對虎紋金箔帶、獅形金箔【圖10】、菱形花金飾片、圓形金泡飾數十片、柳葉形螺旋形金飾片與金串飾一百多件,合計200件以上。新疆除了阿拉溝墓,在伊犁哈薩克新源縣也出土一件青銅武士,頭頂戴著勾形帽,推測此為塞人形象;而該地出土的一件對獸形銅環【圖11】,[10]其形式類似塔吉克斯坦(Tajikistan)的阿姆河(Oxus)寶藏所發現的一件黃金格里芬翼獸手鐲【圖12】,惟新源這件雖保留了雙翼與雙角的表現,但格里芬的鷹喙消失而轉變為馬,說明了此地藝術表現與中亞存在極深的連繫。此地動物母題以動物咬囓與蜷曲造形為主,為斯基泰動物紋常表現的手法,並擅於作立體造形的浮雕或圓雕工藝,動物種類有獅、豹、熊、狼、鷲、雄山羊、鹿、鳥翼等猛獸禽類為主。[11]觀察這批黃金製品,使用了錘鍱、敲花、鏨刻、鏤刻、壓花等工藝技法。

圖10 新疆烏魯木齊南阿拉溝‧虎紋圓牌飾 圖11 新疆烏魯木齊南阿拉溝‧獅形金箔

圖版來源:《天山古道東西風》頁38 圖版來源:《天山古道東西風》頁34

圖12 新疆烏魯木齊南阿拉溝‧對獸形銅環 圖13阿姆河寶藏出土‧黃金格里芬翼獸手鐲

圖版來源:《天山古道東西風》頁30 圖版來源:《世界美術大全集‧中亞卷》圖40

西元1969-1970年,哈薩克斯坦(Kazakhstan)共和國於天山北麓阿拉木圖附近伊塞克(Issyk)湖地區,發現一群年代約西元前五世紀中,由45座墓所組成的塞種墓群。其中一座直徑60公尺 、高6公尺 的古墳,發現一具年約16-18歲的青年遺骨,推測為酋長,並出土了大量了黃金製品與容器。主室在古代已被盜,南側室卻發現有墓主當年所著金衣、金尖帽、金靴與金劍,由於衣服、皮革與木製品都已腐朽,出土時只剩下散佈全身的黃金,故又被稱為「金人(Golden man)墓」【圖13】。[12]在尖帽上有一對馬的形象,並與羊的形象合為一體,這種尖帽與新疆伊犁哈薩克出土的頭戴勾形帽的青銅武士相當類似,推測都是屬於塞人的穿著。

圖14 哈薩克斯坦金人墓與復原後之金人 圖版來源:《古代‧中世東西文化交流》,1985,圖18

第四節 烏拉山以西:黑海、高加索一帶的黃金製品

斯基泰人從東方遷移至此後,其生業型態逐漸改變,從西元前四世紀起開始管理農業聚落,而且,因為掌握了東西交通要道,貿易極為興盛,故本地斯基泰人相當富有,擁有大量的黃金製品。這些黃金可能是來自烏拉山、阿爾泰山和天山一帶河流中的砂金。由於斯基泰人的富裕以及對黃金製品的大量需求,因此吸引了來自雅典、馬其頓甚至義大利南部的金匠赴此地謀生,這些金匠攜帶著個人簡便金銀加工設備至黑海一帶工作,有些是按雇主要求加工,有些器物則是這些希臘工匠在原本已熟悉的作法上稍加改變,以符合斯基泰雇主需求;而這些雇主原本對各種黃金加工技法已相當熟稔,故他們對品質的要求極高。[13]因此,烏拉山以西的黃金製品在原本已有的動物母題上,更加入了西方希臘時代常見藝術題材與工藝手法,造就了極高的游牧民族黃金文化【圖15】。

圖15 黑海北岸斯基泰黃金製品分布圖 圖版:筆者繪製

一般來說,黑海東北部在斯基泰早期墓葬的數量上比黑海北岸還多。[14]黑海東岸庫班(Kuban)河流域的克萊門茲(Kelermes)與卡斯特羅姆斯卡(Kostromska)兩座皇族墓可為代表,其年代約為西元前7-6世紀。此地黃金製品不僅表現出近東、遠東和希臘藝術的影響,而且其中大量的動物母題,也是斯基泰標準的動物風格藝術表現。

1903-04年發現的克萊門茲墓,其器物面貌呈現更多近東藝術特徵。此地黃金製品有敲花工藝製成的包金戰斧(把手上面羅列著幻想或自然動物);鍍金銀鏡、角杯、黃金劍鞘與短劍,以及一件以豹為側面的大形黃金盾飾【圖16左】。黃金豹形盾飾之豹尾與腳掌係由許多更小的貓科動物組成,其總長度達32.6公分;同墓出土的另一件以模衝工藝製造的四方連續大角鹿之黃金薄片【圖16右】,近似伊朗庫迪斯坦(Kurdistan)吉威耶(Ziwiye)村出土一件年代為西元前8世紀的純金帶狀物(belt)【圖18】,後者飾以獅面四方連續紋,在空格中填上公羊(goats)與大角鹿(stags)母題。[15]1912-17年發掘的卡斯特羅姆斯卡墓出土的黃金大角鹿【圖6】,推測也是作為盾飾或胸飾,尺寸也相當巨大,長31.7公分。在細部處理上,各面轉折處呈現出較尖銳的雕刻手法,據推測它和克萊門茲金豹的形式係模仿了木器或骨器;[16]這種大角鹿母題,同樣呼應了吉威耶的金帶飾以及克萊門茲之圖像。

圖16 克 萊門茲(Kelermes)出土黃金製品 圖版來源:《世界美術大全集‧中亞卷》,圖22,25

圖17卡斯特羅姆斯卡(Kostromska)出土黃金製品 圖18 Kurdistan吉威耶(Ziwiye)出土

圖版:《古文明之謎》,頁228 圖版:Seven Thousand Years 0f Jewellry, fig.117

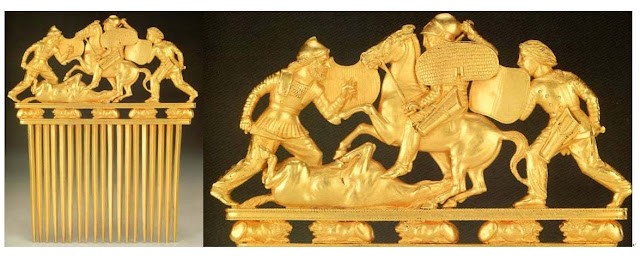

至於黑海北岸聶伯河地區的斯基泰墓年代大都晚於西元前5世紀。此地金器的藝術表現更具象,更強調寫實場景與空間深度,顯示出希臘藝術的影響,這種表現因而被稱為「希臘-斯基泰」風格(Graeco-Scythian style)。位於梅利托波(Melitopol)的索羅加塚墓(Solocha mound grave),年代為西元前4世紀前半,該墓出土一件在宗教祭祀場合所配戴的黃金梳子【圖19】,其場景顯示的是希臘戰士與斯基泰戰士戰鬥的場面,顯現出金匠的卓越技藝,而戰士的具象表現,更像是希臘雕像的史詩化場面。雖然這金梳不厚,但它卻呈現出相當可信的空間深度,引導觀者眼睛觀看某場戰鬥畫面的發生。

圖19 索羅加墓(Solocha mound grave)出土黃金梳 圖版來源:Emitage, p.223

此外,位於亞速海與黑海之間刻赤市(Kerch)附近的庫爾‧奧巴(Koul-Oba)墓,其年代為西元前四世紀,發現年代為西元1830年。這座墓上的土塚高達10公尺,墓主不是身份極高的武士就是斯基泰統治者,並殉葬妻子與侍從。該墓發現有大量黃金製品,包括縫綴於服裝上的牌飾、手鐲、劍鞘、鹿形盾飾、王冠、項鍊等。[17]其中最精彩的一件是戰士紋黃金壺【圖20】上面刻有七位斯基泰戰士,有修理弓弦、對談、拔牙、捲包足帶等場景,服裝為硬直尖頂高帽、長褲,蹋軟靴,寫實作風甚至連褲縫線腳亦清晰可辨--從風格推測亦是希臘工匠製作。同墓出土的疊加動物金鹿牌飾【圖21】雖然可看卡斯特羅姆斯卡(Kostromska)墓出土的大角鹿形式之沿續,但是卻呈現風格化的傾向:牠身上疊有五獸,這五獸並非作為黃金大角鹿身上之裝飾,而彼此間的空間關係交待不清,反而說明了動物風格已衰退,顯現出此時斯基泰人對具象人物的高度興趣。

圖20 庫爾奧巴墓(Koul-Oba)墓出土金壺(拔牙場景)圖版來源:《波斯和伊斯蘭藝術》,頁108, 109

圖21 庫爾奧巴墓(Koul-Oba)黃金製品:疊加動物鹿形牌飾、立雕歃血為盟金板與黃金項飾

圖版來源:《古文明之謎》,頁220、229

1863年於烏克蘭地區發掘的車托姆斯基(Chortomlyk, B.C. 4th 世紀)墓,墓穴上的土塚高達20公尺,為當地所發現最大的斯基泰墓。墓室為方形坑、四條呈X形墓道,另殉有11匹馬及男女隨從【圖22】。雖曾被盜掘,此墓仍出土有大量珍寶,其中包括了黃金劍鞘、劍柄、精緻的鍍金銀雙耳壺以及數以百計的裝飾與配件。[18]其中最精彩的便是黃金箭囊,在庫爾‧奧巴金壺上的戰士【圖20】也可見到他們隨身配帶著這種武器。這件黃金箭囊裝飾也顯示濃厚的希臘化藝術影響【圖23】,如裸體人物場景與莨苕紋飾等,唯一殘留斯基泰藝術的痕跡是其上方的動物搏鬥紋飾。

圖22 車托姆斯基(Chortomlyk)墓葬平面圖 圖版:Scythian gold, fig. 7

圖23 車托姆斯基(Chortomlyk)墓出土黃金製品 圖版:Scythian gold, Pic.,105

相同形式的黃金箭囊亦見於梅利托波(Melitopol)、伊陵特西(Illintsi)與五兄弟(Piatybratni)墓;而一樣形制的銀箭囊也在七兄弟(Semybratni)墓與卡拉溝朵阿希(Karagodeuashkh)墓見到。這些作品在圖像形式上的高度相似度,若非說明當時斯基泰人可能都是向某處金銀工坊訂製,便是說明了這種圖像的沿續時間極長、極為流行。它們均以模衝(matrix-hammering)工藝製成,並以透過不同部份青銅模的組合分段錘打製成。透過局部觀察,我們還可在圖像上見到兩塊青銅模子組合的縫線。學者根據梅利托波和車托姆斯基黃金箭囊圖像間的些微差異與工藝痕跡,如某些交代不清的圖案細節(男子的右手已消失)來判斷,認為車托姆斯基的作品係由技術稍差的工匠所製作【圖24】。[19]

圖24 梅利托波黃金箭囊(左)與車托姆斯基(右)比較 圖版:Scythian gold. P.74, 76

托沃斯塔(Tovsta Mohyla, B.C. 4th世紀)墓出土的黃金胸飾【圖25左】,其所使用的工藝技法甚為可觀,不僅同時使用了錘鍱、失蠟鑄造、金銀細珠、扭絲、累絲、焊接等技法,技術上已臻黃金工藝之高峰,在人物布局與構圖安排上亦見工匠巧思:第一層為斯基泰人生活場景【圖25中】、第二層為花草等植物紋、第三層為動物搏鬥與昆蟲等母題,其上也有「二格里芬撕咬一馬」之母題【圖25右】。此外,此墓地一座高級女性貴族墓【圖26】,全身上下都佈滿金箔片,達200多件,種類是手鐲、項圈、帽子或服裝上之飾品。

圖25 托沃斯塔(Tovsta Mohyla)墓出土黃金項圈 西元前四世紀 直徑30.6公分

圖版:《黃金展─東西文明交流》,頁14-16

圖26 托沃斯塔女性貴族墓出土黃金製品 圖版來源:《古文明之謎》,頁231、Scythian gold, pic 15

第五節 斯基泰的藝術及其影響

關於斯基泰藝術中的動物母題源頭,一般指向了南西伯利亞、蒙古西部以及哈薩克東部等地的卡拉蘇克文化以及塔爾加文化,除了來自青銅器上的動物風格,岩畫與鹿石上的動物圖像似乎也是不能忽視的來源。賈柯森(Esther Jacobson)指出,古斯基泰藝術以三組重要的藝術母題作為他們藝術表現之核心:即臥鹿、蜷曲豹以及鳥或鷹。早期這些圖像多以靜態呈現,稍晚則加入了動態,而且母題由豹變成了獅、鷹變成格里芬、大角鹿變成鹿或馬,並從西元前五世紀以後直接再現獵食者與被獵食者之間實際攻擊的場景。他也指出,斯基泰許多黃金製品平滑的表面以及銳利的轉折邊緣,似乎是受到更早期骨雕與木雕的影響,因為黃金原本的功能是包住骨器或木器使其更亮眼,而後逐漸地以純金表現,卻保留了部份的木骨質器材質性格。[20]艾倫‧瑞德則認為,在黑海地區典型的斯基泰藝術存在幾項特徵:首先,他們雖採用了希臘藝術形式,但其表現內容卻是關於斯基泰的口述歷史;其次,斯基泰人並非一成不變地套用希臘母題,雖然希臘藝術提供了他們豐富且唾手可得的藝術想像力之源頭,如人物的處理方式、或是黃金飾品邊緣大量卷鬚紋的使用…等,但斯基泰傳統裝飾構圖卻是頑固的(如動物母題的沿用),並未全面讓位給希臘藝術。[21]

此外,在斯基泰人的藝術表現中,經常以一種在動物之間或人物之間的生死搏鬥為主題,其主題表面上是草食與肉食動物間的爭鬥、或是遊牧民族與農耕民族的戰鬥,深入地說是食與被食、強與弱、征服者與被征服者、上與下,甚至是光與暗、陰與陽之間黑白分明的關係。這種關係是一種弱肉強食的關係,畫面強調的是一種衝突的、殘忍的自然法則。但這種衝突與其說是負面的、輓歌式的描寫,不如說是一種生命必需接受的自然法則(natural law),是一種物競天擇的自然法則。在這構圖中所表現的自然是一種絕對化的自然,一種只能遵守不能對抗的神性自然。

這種二元對立的爭鬥表現與動物風格,後來也影響到中國北方游牧民族的藝術表現,如戰國時期戎、狄出土的黃金製品或青銅製品上,常見到動物搏鬥的藝術表現;而斯基泰藝術中的格里芬母題,在戰國中晚期以後也見於北方與中原地區的黃金製品:如春秋時期北京延慶軍都山【圖27】、凌源三官甸子青銅短劍墓出土的側面蜷曲動物造形的黃金製品,或戰國晚期陜北神木、內蒙阿魯柴登、西溝畔與東勝市碾房渠等匈奴墓,或新疆吐魯番交河溝西墓地出土的黃金製品【圖28】,都見到大量的格里芬【圖29】、馬、鷹或大角鹿等動物母題,或動物搏鬥題材,這些都受到了斯基泰‧西伯利亞文化的影響。

圖27 斯基泰克萊梅茲出土黃金製品(左)與北京延慶軍都山‧豹紋黃金胸飾(右)比較

圖版:Traders and raiders, Fig.18

圖28 左彼得大帝藏、於西伯利亞徵集的動物搏鬥紋牌飾 (B.C. 4-3世紀);右為新疆吐魯番交河溝西一號墓地M1出土鷹虎搏鬥牌飾(漢代) 圖版:《世界美術大全集‧中亞卷》,圖61;《金銀玻璃琺瑯器》,圖67

圖29左為帕澤雷克墓(Pazyrek)斯基泰男性貴族刺青;右為陜西神木那林高兔出土金頭飾(戰國晚期)

圖版來源:Frozen tome, fig, 131;Traders and Raiders, Fig.20

由於斯基泰人主要是游牧生活,他們生活不定,完全依賴自然,因此接受大自然所安排的一切,是他們必需體認到的。也唯有順天而行,和諧的使用大自然資源,並體認與學習自然法則,方是存活的唯一方法。因此,對敵人、異己或弱者的殘忍,並非其性格中原本的劣根性,而是他們長久以來在生活條件艱困的環境下,在適者生存的自然規則淘汰下,經調整、衍生而來的生活態度與自保方式。對我們來說,斯基泰人遺留的給我們的不是他們的殘忍,而是黃金製品令人讚嘆的藝術手法與藝術美感。

[2] Ellen Reeder, “Scythian Art,” in Scythian Gold, N.Y.: Harry N. Abrams, 1999, p.38.

[5] Hermann Schadt, “Greece : Cradle of Europe Art and Culture,” in Goldsmiths’ Art: 5000 Years of Jewelry and Hollowware, Stuttgart

[6] 羅世平、齊東方,〈草原地區的動物藝術〉,頁109;Boris Piottrovsky, “Early Cultures of the Lands of the Scythians,” pp.24-25.

[13] Ellen Reeder, “Scythian Art,” p.50.

[14] Ellen Reeder, “Scythian Art,” p.50.

[15] Julian E. Reade, “Europe and Western Asia , 1400-600B.C.,” in Seven Thousand Years of Jewellery, p.54-55.

[16] Irwin Glusker, From the Lands of the Scythians: Ancient Treasures from the Museum of the U.S.S.R.,,The Metropolitan Museum of Art, 1975, p.100.

[17] P. P. Tolochko & S. V. Polin, “Burial Mounds of the Scythian Aristocracy in the Northern Black Sea Area,” in Scythian Gold, N.Y.: Harry N. Abrams, 1999. p. 86.

[18] P. P. Tolochko & S. V. Polin, “Burial Mounds of the Scythian Aristocracy in the Northern Black Sea Area,” p. 88.

[19] Michael Treister, “The Workshop of the Gorytos and Scabbard Overlays,” in Scythian Gold, N.Y.: Harry N. Abrams, 1999. p. 71-72.

[20] Esther Jacobson, “Early Normadic Sources for Scythian Art,” in Scythian Gold, N.Y.: Harry N. Abrams, 1999. p.60-62.

[21] Ellen Reeder, “Scythian Art,” in Scythian Gold, N.Y.: Harry N. Abrams, 1999. p.52-53.

沒有留言:

張貼留言